Recomendación de NotNews: escucha ya Puente Atlántico

Queridos lectores, Hace semanas que no os escribimos. Lo sabemos. Hemos hecho una pausa para repensar algunos formatos, explorar nuevas

José Ángel López analiza las pulsiones imperialistas rusas y su influencia actual en las exrepúblicas soviéticas.

Hoy entrevistamos a José Ángel López, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y profesor de Derecho Internacional Público en ICADE. José Ángel ha investigado y escrito ampliamente sobre la influencia rusa en el espacio postsoviético, con especial foco en países como Moldavia.

En esta primera parte de la entrevista conversamos sobre las diferencias en la forma en la que la Rusia actual se relaciona, y trata de ejercer influencia, con las exrepúblicas soviéticas.

Pregunta: Es evidente para quienes estudian relaciones internacionales que la Rusia actual, la Rusia de Putin, mantiene o trata de mantener una influencia en el espacio postsoviético. Pero esto no es exclusivo de Putin, ¿verdad? Probablemente viene desde la misma disolución de la Unión Soviética. ¿Podrías explicarnos cómo ha evolucionado esta relación?

Respuesta: Sí, es un tema complejo, precisamente porque la relación de Rusia con los otros 14 estados exsoviéticos no es homogénea. Además, el término "espacio postsoviético" se está quedando obsoleto, ya que algunas repúblicas, como las bálticas, rechazan cualquier recuerdo de su experiencia bajo la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe, en parte, a su adhesión forzada al pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la URSS.

Para entender la reconfiguración de estas relaciones tras la disolución de la URSS, es útil revisar las categorías aplicadas a la actual Rusia de Putin, que muchas de ellas se arrastran durante buena parte de la historia de la Rusia moderna y contemporánea. Hasta hace poco, era común catalogar a Putin como excomunista por su pasado en los servicios secretos. Sin embargo, esta etiqueta es desenfocada, ya que su ideología sigue siendo ambigua. Algo similar ocurre con otros liderazgos del espacio exsoviético, como el de Lukashenko en Bielorrusia, cuya evolución política he analizado en algunos de mis libros.

La naturaleza del Imperio Ruso, de la Rusia expansionista a partir de la dinastía Romanov, especialmente con Pedro y Catalina durante todo el siglo XVIII y XIX. Esta mentalidad expansionista tuvo continuidad con la creación de la antigua Unión Soviética y sigue presente en la política exterior rusa actual. Para comprender las acciones del Kremlin, hay que entender este impulso, que Putin ha intentado reactivar al considerar la disolución de la URSS el mayor desastre geopolítico de la historia europea contemporánea.

El historiador británico Geoffrey Hoskin señala que Rusia ha sido antes un imperio que una nación y que su forma de defenderse siempre ha sido expandiéndose. Al extender sus fronteras, ha buscado proteger el núcleo eslavo formado por Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Bajo Putin, esta idea ha cobrado fuerza, especialmente desde la conferencia de seguridad de Múnich en 2007.

En cuanto a la relación de Rusia con las 14 exrepúblicas soviéticas, las bálticas han apostado claramente por una integración con Occidente, uniéndose a la OTAN y la UE y alejándose lo máximo posible de Moscú.

Bielorrusia y Ucrania han seguido caminos distintos. En 2020, en plena pandemia y tras unas elecciones manipuladas, Bielorrusia se convirtió en un estado títere de Rusia. Putin aprovechó la crisis para reforzar su control, usando estructuras jurídicas como el tratado de unión firmado en 1998. Si Lukashenko deja de ser útil, Rusia podría imponer otro líder.

En paralelo, Putin reformó la constitución rusa para asegurar su permanencia en el Kremlin y establecer la primacía del derecho interno sobre el internacional. Ucrania, sin embargo, no cedió a las presiones rusas y, al insistir en su camino hacia la OTAN y la UE, el conflicto terminó estallando. Lo que comenzó en 2014 con la revuelta en Maidán llevó a una guerra abierta, cuyo desenlace aún está en juego.

Pregunta: Dado que mencionas a Bielorrusia, ¿cuál crees que es la motivación principal de Rusia en este caso? ¿Se trata de asegurarse un socio para evitar el aislamiento, de frenar la expansión de la OTAN o de una cuestión puramente nacionalista?

Respuesta: Sí, creo que son múltiples factores. Por un lado, Bielorrusia proporciona un colchón securitario a Rusia, frenando la expansión de la OTAN mediante un estado tapón. Además, forma parte de la recreación del núcleo eslavo fundacional, compuesto por Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

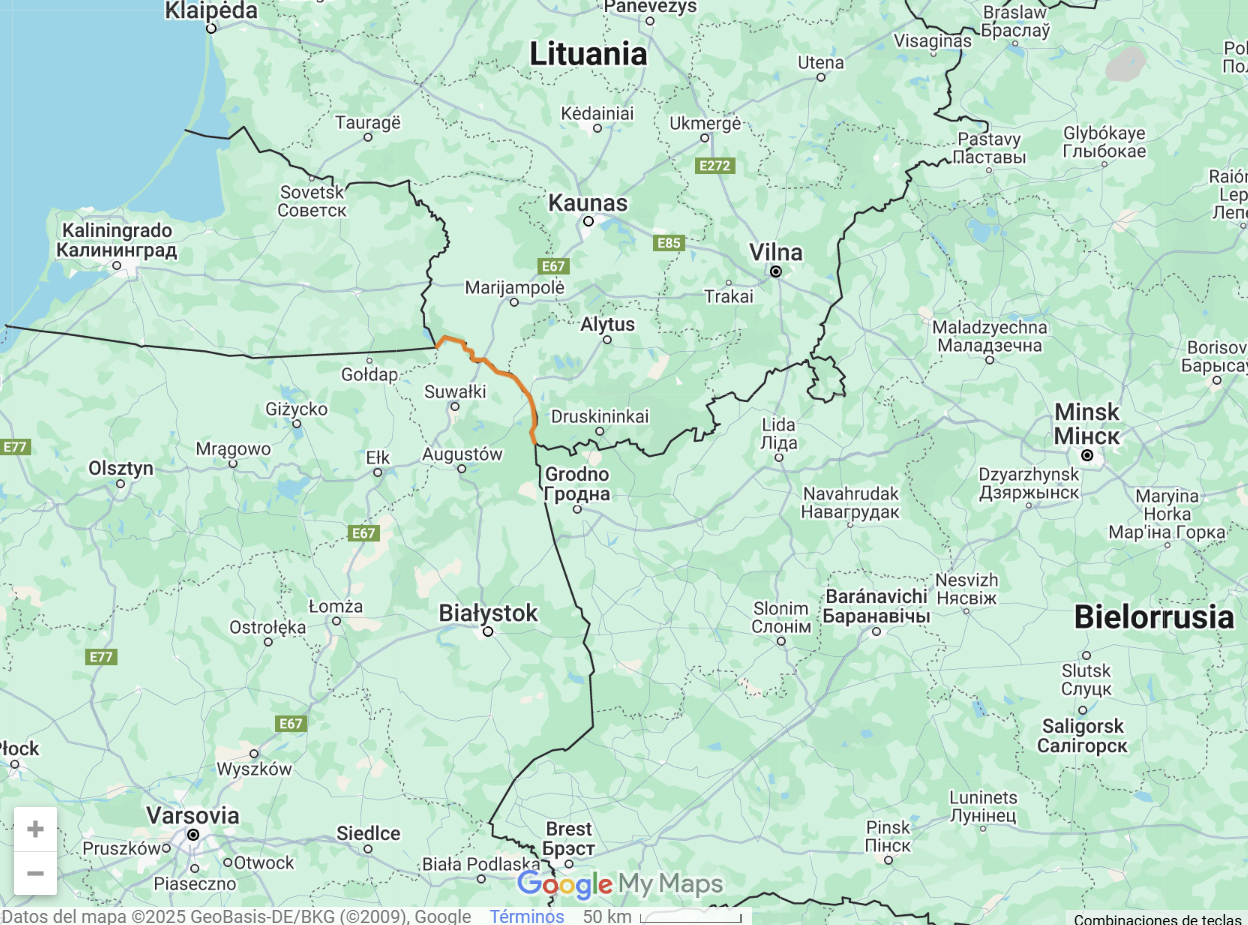

Desde el punto de vista de la seguridad regional, también es clave recordar que Rusia tiene un enclave, Kaliningrado, situado entre territorio de la UE y la OTAN. Entre este enclave y Bielorrusia existe una franja territorial, el corredor de Suwałki, de apenas 100 kilómetros, pero crucial para conectar Rusia con Kaliningrado. En este enclave, Rusia ha desplegado misiles Iskander de medio alcance (unos 600 kilómetros), susceptibles de cargar con cabezas nucleares. A menudo se subestima el papel estratégico de Bielorrusia, pero es fundamental como estado títere.

Este término, lejos de ser despectivo, se utiliza en el ámbito del derecho internacional y se refiere a la figura de cooperador necesario. Aquel que, cuando se perpetra un ilícito internacional de la gravedad que ha sido la invasión a Ucrania, sin participar directamente, de manera indirecta lo facilita todo. En 2022, Bielorrusia permitió el paso de columnas de tanques rusos desde el norte, porque el camino más directo era a través de Bielorrusia. Bielorrusia es fundamental por razones políticas, ideológicas, históricas y securitarias.

En el caso de Ucrania, la cuestión es sencilla: se ha opuesto a que, como estado soberano, se le imponga desde el exterior qué territorios le pertenecen o si tiene derecho a existir como nación independiente, algo que Putin ha llegado a cuestionar. Esto recuerda la situación de 1918, cuando Ucrania tuvo un breve periodo de independencia antes de ser absorbida por la URSS. También ha defendido su derecho a elegir en qué organizaciones internacionales participar, un principio clave de la soberanía territorial.

Desde 2014, dejó claro su deseo de acercarse a la UE y alejarse de la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia. También rechazó la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una especie de mini Pacto de Varsovia, y se planteó un posible ingreso en la OTAN.

Estos dos estados han seguido modelos de relación muy distintos con Rusia. En relaciones internacionales, se conoce como bandwagoning subirse al caballo ganador, y en este caso, Bielorrusia lo hizo para consolidar el liderazgo de Lukashenko. Ucrania, en cambio, rechazó convertirse en un estado satélite de Moscú.

En otras regiones, Rusia mantiene estrategias diferenciadas. En el Cáucaso, por ejemplo, la relación con Georgia ha dado un giro significativo en los últimos meses. A pesar de los conflictos secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur, y de la invasión rusa de 2008, Georgia se ha acercado a Moscú, alejándose de su integración en la UE y la OTAN.

Con Armenia, la relación ha sido tradicionalmente estrecha. Como miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ha dependido de Rusia para su seguridad, con acuerdos bilaterales sobre bases militares. Sin embargo, en el conflicto de Nagorno Karabaj, Rusia no defendió a Armenia como se esperaba, ya que mantenía acuerdos con Azerbaiyán. La caída de Karabaj y el desplazamiento de más de 100.000 personas han debilitado la confianza armenia en Moscú.

Azerbaiyán, por su parte, mantiene una relación pragmática con Rusia, aunque su principal aliado es Turquía. Gracias a sus recursos energéticos, ha desarrollado fuerzas armadas poderosas y ha aumentado su influencia en la región. Mientras apoyaba a Armenia en Karabaj, Rusia vendía armas a Azerbaiyán, jugando con ambas partes para mantener el control.

En Moldavia, la situación es distinta. Este pequeño país ha sido históricamente un punto de disputa entre Rusia y Occidente. Actualmente, es el candidato más avanzado para la adhesión a la UE, aunque sigue lidiando con el conflicto de Transnistria, un territorio separatista respaldado por Moscú.

Tengo un vínculo personal con Moldavia, ya que realicé parte de mi tesis doctoral allí en los años 90, cuando el país atravesaba su transición a la independencia. En ese contexto, viví de cerca las repercusiones del conflicto de 1992.

Bajo el liderazgo de Maia Sandu, Moldavia ha adoptado una orientación prooccidental, pero sigue siendo vulnerable a la injerencia rusa, especialmente en los comicios parlamentarios de este año. La política moldava ha oscilado entre gobiernos prorrusos y proeuropeos, y Sandu es la líder más prooccidental hasta la fecha.

Pregunta: Hablábamos de Ucrania y Bielorrusia como parte de esa Rusia o, si se puede llamar así, nación eslava. Pero sorprende la fijación de Rusia con Georgia, a través de las dos repúblicas que se independizaron. Georgia, culturalmente, parece de los países más alejados de la órbita rusa. Entonces, ¿por qué Georgia y no, por ejemplo, los países bálticos, teniendo en cuenta la cercanía de Kaliningrado? ¿O Moldavia, un país pequeño que a priori parecería más fácil de controlar? Tal vez sea un error de percepción, pero ¿por qué Georgia?

Respuesta: Uno de los principales instrumentos en las guerras híbridas que Rusia ha desplegado en el espacio postsoviético ha sido agitar movimientos secesionistas. En Transnistria, por ejemplo, ha utilizado estructuras políticas heredadas de la URSS. Si visitas ese enclave, parece un parque temático soviético: su moneda es el rublo transnistriano, sin valor real, y sobrevive gracias a la ayuda rusa en términos financieros, comerciales y energéticos.

Promover separatismos es más sencillo que abrir múltiples conflictos bélicos, cuyo coste, como se está viendo, es enorme para Rusia. En cambio, el control indirecto a través de enclaves secesionistas ha demostrado ser una estrategia efectiva. Además, cuando se intenta buscar una solución política o diplomática, Rusia actúa como mediador de parte, cuando en realidad es un actor implicado. Esto ha sucedido en Georgia, Moldavia y Nagorno-Karabaj.

Desde 2014, los acuerdos de Minsk, tanto el primero como el segundo, fueron parte de esta estrategia. Rusia nunca tuvo intención real de resolver estos conflictos, sino de mantenerlos congelados para usarlos a su favor. En el caso de Transnistria, ha habido numerosas propuestas de solución política, pero en todas Rusia se ha encargado de bloquear el proceso o presentar planes inviables. Un ejemplo es la propuesta de convertir Moldavia en una confederación asimétrica con Transnistria y Gagauzia, una minoría turcófona de 150.000 habitantes. Según ese plan, Transnistria tendría derecho de veto sobre decisiones clave, como una posible adhesión a la OTAN o la UE.

En Georgia, el control de Osetia del Sur y Abjasia desde 2008 fue una estrategia distinta. A diferencia de otros territorios secesionistas, Rusia sí reconoció su independencia. Transnistria, por ejemplo, ha pedido lo mismo en reiteradas ocasiones, pero Rusia prefiere mantener el statu quo.

Curiosamente, en Georgia hubo otro intento de separatismo en Ayaria, pero al estar más alejada del territorio ruso, no prosperó. Ahora, Rusia ha cambiado de estrategia y ha pasado a influir directamente en la política georgiana. La coalición gobernante, Sueño Georgiano, aunque formalmente de centroizquierda y prooccidental, ha girado hacia el Kremlin. Este cambio ha generado protestas, especialmente tras las elecciones del año pasado.

Pregunta: ¿Por qué Rusia no se plantea en Ucrania una estrategia parecida a la seguida en Abjasia y Osetia del Sur y, en cambio, “decide ir con todo” y realizar un ataque como el iniciado en 2022? ¿Por qué no hay una estrategia más soft para acabar controlando esos territorios.

Respuesta: En realidad, sí intentó esa estrategia en 2014 y obtuvo ciertos resultados. No logró un control completo del territorio, pero sí consolidó su presencia en el Donbass.

Durante años, se ha hablado de la guerra iniciada en 2022, pero la realidad es que el conflicto estaba activo desde 2014. En ese periodo, hubo miles de muertos en el Donbass, aunque el conflicto quedó en el olvido, semi congelado, con enfrentamientos intermitentes.

Llegado un punto, Putin consideró que esa estrategia ya no le servía. Intentó colocar un gobierno títere en Ucrania mediante elecciones controladas, pero no funcionó. Su último peón fue Yanukóvich, quien gobernó hasta 2013 y cayó tras la revuelta de Maidán. Sus sucesores, incluido Zelensky, no iban a ceder en cuestiones de soberanía.

Desde hace tiempo, EE.UU. ha presionado a Ucrania para que acepte ceder territorio como parte de un acuerdo de paz. Ahora, esta propuesta se plantea de manera más directa, pero significaría renunciar al 20% del país, una parte del territorio muy potente.

Ucrania es el segundo estado más grande de Europa después de Rusia. Las zonas en disputa son estratégicamente clave, tanto por su importancia en la seguridad regional como por su acceso a mares cálidos para Rusia. Además, son fundamentales en la configuración de nuevas rutas de transporte, incluidas infraestructuras como la Nueva Ruta de la Seda impulsada por China.

El control de estos territorios también abarca gasoductos, oleoductos y corredores de transporte esenciales, tanto en Ucrania como en el Cáucaso. En este contexto, Putin probablemente concluyó que no podría doblegar a Ucrania sin recurrir a una acción extrema: tomar Kiev e instalar un gobierno títere.

Creo que esa fue su primera opción. Su visión geopolítica parece inspirada en figuras históricas como Pedro el Grande o Catalina la Grande. Alexander Dugin, ideólogo del eurasianismo y en su momento cercano a Putin, promovió la idea de una Novorossiya 2.0, con la intención de conectar el este de Ucrania con Crimea, luego con Odesa y finalmente con Transnistria. Sin embargo, este plan fracasó.

Al no lograr la victoria militar rápida que esperaba, Putin ha mantenido el conflicto latente en el Donbás, aumentando la escala de la guerra.

Pregunta: Y ahora sí, pasemos a hablar de las repúblicas de Asia Central.

Respuesta: Sí, en Asia Central las relaciones con Rusia varían según la república. La más importante es Kazajistán, tanto por su tamaño como por sus recursos y su extensa frontera con Rusia.

Es significativo que, pocas semanas antes de invadir Ucrania, en enero de 2022, Rusia interviniera en Kazajistán para sostener al gobierno de Tokáyev tras una serie de revueltas por la subida de precios de productos básicos. Lo hizo bajo el paraguas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), siendo esta la única ocasión en la que la organización ha intervenido militarmente, pese a solicitudes previas de Uzbekistán y Kirguistán.

La estabilidad de Kazajistán es clave para Rusia en términos energéticos, políticos y de seguridad.

Turkmenistán, por otro lado, es un caso aparte. Es un estado extremadamente hermético, comparable a Corea del Norte. Su régimen autoritario no supone una amenaza para Rusia, ya que no tiene aspiraciones democráticas ni una política exterior que desafíe a Moscú. Mientras mantenga la estabilidad y no interfiera en intereses rusos o chinos, su situación no cambiará.

Tayikistán es una república islámica que vivió una guerra civil tras la disolución de la URSS, en la que Rusia tuvo un papel de mediador. Es un país pequeño y cada vez más dependiente de China.

Uzbekistán y Kirguistán han tenido relaciones más fluctuantes. En algunos momentos, Uzbekistán ha sido cercano a EE.UU., llegando a albergar bases militares estadounidenses, aunque luego las cerró. Ha buscado un equilibrio sin depender totalmente de Rusia, pero sigue siendo consciente de su proximidad al Kremlin.

Kirguistán, por su parte, ha experimentado varias "revoluciones de colores" en busca de gobiernos democráticos. Parecía orientarse hacia un modelo más abierto, pero recientemente ha dado un giro autoritario. También mantiene una política exterior equilibrada, evitando depender exclusivamente de Rusia.

Las tres últimas repúblicas están estrechando lazos con China, que ha sabido posicionarse en la región mediante su soft power. Además del comercio, China ha resuelto disputas fronterizas con Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán, consolidando su influencia en la región.

China ha ganado presencia en Asia Central gracias a su diplomacia y su infraestructura comercial, en particular a través de la Nueva Ruta de la Seda. También ha conseguido acuerdos territoriales, como la cesión de más de mil kilómetros cuadrados por parte de Kazajistán.

Por ahora, China ha manejado su influencia de forma estratégica y sin confrontación directa con Rusia, consolidándose como un actor clave en la región.