Recomendación de NotNews: escucha ya Puente Atlántico

Queridos lectores, Hace semanas que no os escribimos. Lo sabemos. Hemos hecho una pausa para repensar algunos formatos, explorar nuevas

Analizamos con José Ángel López la injerencia rusa en elecciones en el espacio post-soviético, desde la desinformación hasta la compra de votos, y su impacto en Moldavia, Georgia y Europa Occidental.

Tras haber hablado sobre las diferencias en la relación que Rusia tiene con las exrepúblicas soviéticas, retomamos la entrevista con José Ángel López para profundizar en algunas de las cosas que quedaron pendientes. En especial, hablamos de la injerencia rusa en elecciones.

Pregunta: En los últimos años, la idea de la injerencia extranjera en elecciones ha ganado protagonismo. En particular, la injerencia rusa ha estado en el centro del debate, con casos recientes en Rumanía, Moldavia y Georgia. En algunos de estos países, los resultados no han sido reconocidos en el plano internacional, o han sido anulados judicialmente dentro del propio país. Por eso, me parece clave aclarar a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de injerencia en elecciones, y en particular, como la ejerce Rusia hoy en día.

Respuesta: En este ámbito, las estrategias de Rusia han ido evolucionando, especialmente en el espacio postsoviético. Luego me gustaría hacer un comentario sobre Rumanía, ya que, al ser un estado miembro de la UE, su caso es relevante.

Las herramientas e instrumentos que utiliza Rusia han cambiado con el tiempo. En los primeros años tras la disolución de la URSS, cuando los nuevos estados estaban construyendo sus estructuras independientes, la presión no era directa sobre los votantes, sino sobre el estado en su conjunto.

Un ejemplo claro es Moldavia. Durante mis estancias allí, pude ver cómo los cortes de suministro de gas en pleno invierno eran usados como mecanismo de presión. La estrategia consistía en mostrar al electorado las consecuencias de elegir partidos no alineados con el Kremlin, mientras que aquellos en sintonía con Moscú recibían un trato preferente, ya fuera con suministro garantizado o con ajustes de precios para hacer insostenible el coste energético.

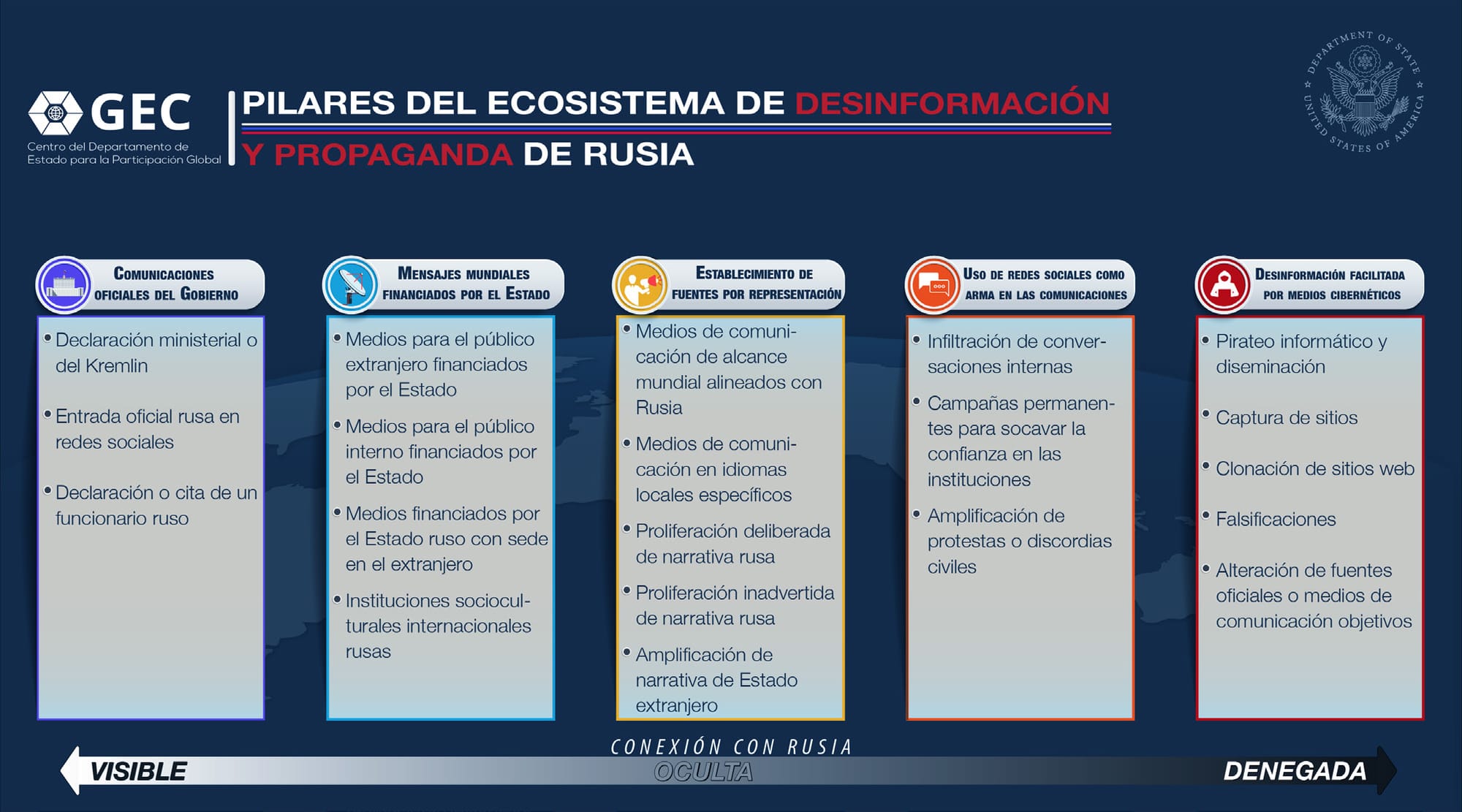

Otra táctica ha sido la desinformación a través de medios de comunicación financiados por Rusia, que difunden su narrativa en cada país. También ha habido un uso de elementos culturales para influir en la identidad nacional. En Moldavia, por ejemplo, se manipuló la identidad étnica: aunque su lengua y cultura eran claramente rumanas, durante la época soviética se impuso el alfabeto cirílico para reforzar una identidad moldava separada. Tras la independencia, el país osciló entre un sentimiento prorrumano y la construcción de una identidad propia promovida por la población eslava, que tenía interés en consolidar esa narrativa.

Otra herramienta recurrente ha sido la explotación de los conflictos secesionistas. Rusia ha utilizado el discurso de la opresión de minorías rusas para desestabilizar a los gobiernos de los nuevos estados independientes.

Más recientemente, el Kremlin ha incorporado tecnologías digitales a su estrategia de injerencia electoral. En Moldavia, por ejemplo, en las últimas elecciones y en el referéndum para incluir en la Constitución la adhesión a la UE, se ha documentado la compra masiva de votos. Se han identificado transferencias bancarias por un valor de 500 dólares por persona, en un país donde ese monto representa un incentivo significativo. Aunque no se puede trazar con certeza la correlación entre estos pagos y los votos emitidos, la existencia de esas transacciones desde bancos rusos hacia ciudadanos moldavos está acreditada.

En Georgia, la injerencia ha combinado desinformación interna y el apoyo a Sueño Georgiano, una coalición prorrusa que ha adoptado narrativas del Kremlin, incluidas las justificaciones de la agresión a Ucrania. Su principal líder es un magnate con vínculos documentados con Moscú.

Las estrategias de Rusia no se han limitado a su entorno inmediato. La injerencia en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016, su papel en el Brexit o su apoyo al independentismo catalán en 2017 son ejemplos de su influencia en Occidente. Ha promovido alianzas con partidos populistas de extrema izquierda y derecha en Europa, incluyendo Orbán en Hungría, Fico en Eslovaquia, y formaciones ultraderechistas en Alemania, Austria y los Países Bajos. También mantiene lazos con líderes como Meloni en Italia y Marine Le Pen en Francia.

Otro ejemplo es el caso de Rosatom, la empresa estatal rusa que construye centrales nucleares en Hungría. El Parlamento Europeo ha alertado sobre este proyecto, ya que puede servir como vía de entrada para agentes de inteligencia rusos en territorio de la UE.

Estas estrategias de injerencia electoral y desinformación han sido facilitadas por la reducción de la supervisión internacional. Organismos como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ya no tienen presencia en muchos procesos electorales en Rusia, Georgia y otros estados postsoviéticos, lo que dificulta la verificación de irregularidades. En Moldavia, en cambio, sí han estado presentes, lo que ha permitido documentar estas prácticas.

Pregunta: ¿Cuándo empiezan a detectarse más masivamente o de forma más clara, los casos de injerencia en elecciones (compra de voto, intento de manipulación, etc.)?

Respuesta: Depende del contexto y de cada república en particular. Se puede hacer una segmentación entre aquellos países donde el Kremlin ha tenido más facilidad para intervenir y aquellos donde, por diversas razones, le ha resultado más difícil.

En el caso de Ucrania, esta injerencia ha sido sistemática desde su independencia. Sin embargo, también hay que considerar la evolución de Rusia y de sus líderes en estos más de 30 años tras la disolución de la URSS.

Gorbachov y Yeltsin representaron una etapa distinta, marcada por una Rusia en plena transición económica, financiera y comercial. Por necesidad, se vieron obligados a entenderse con Occidente y sus instituciones, como el Banco Mundial y el FMI.

Putin, en sus inicios, parecía tener una voluntad genuina de cooperación con Occidente y, en particular, con Europa. Quiero creer que, en un primer momento, apostaba por coordinar esfuerzos en los desafíos globales, especialmente en el ámbito europeo. De hecho, al comienzo de su relación con George W. Bush, tras los atentados del 11-S, hubo una sintonía relativamente buena.

Sin embargo, la dinámica cambió. Mientras que Yeltsin aceptó las reglas del juego internacional por necesidad, Putin, con el tiempo, fue abandonando ese marco. Un punto de inflexión clave fue la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, donde criticó abiertamente a Occidente y cuestionó la utilidad del derecho internacional.

Desde su perspectiva, este marco jurídico solo ha servido a las potencias occidentales para justificar intervenciones ilegales en Afganistán e Irak, y más tarde en Libia con la doctrina de la "Responsabilidad de Proteger". También mencionó los intentos de intervención en Siria.

Si tuviera que señalar un momento clave en este giro, diría que ha sido en la última década, más que en los últimos 15 años. Desde entonces, Putin ha abandonado cualquier pretensión de ajustarse al derecho internacional y ha optado por una política basada en la Realpolitik y el uso agresivo de la fuerza como gran potencia.

Esto incluye no solo intervenciones militares directas, sino también la injerencia en procesos electorales y campañas de desinformación para influir en los comicios de las distintas repúblicas.

Pregunta: Respecto al desenlace de la guerra en Ucrania, parece cada vez más claro que habrá alguna cesión territorial, sea cual sea su magnitud. Por otro lado, hay países como Georgia, donde la presencia rusa es significativa, a través de Abjasia y Osetia del Sur, pero que, al mismo tiempo, tienen una fuerte pulsión popular prooccidental y un gran interés en formar parte de la UE. Si el desenlace de la guerra en Ucrania es una cesión territorial, ¿qué implicaciones podría tener esto para las aspiraciones europeístas de Georgia?

Respuesta: Es una cuestión muy interesante porque no solo afecta la evolución política y regional de Georgia, Moldavia y Ucrania, sino también a la Unión Europea. Hasta hace pocos años, no se tenía plena conciencia de que Rusia y la UE comparten un vecindario común, un espacio que separa el territorio europeo del control ruso en algunas repúblicas exsoviéticas.

Recientemente entregué un trabajo sobre la evolución del proceso de adhesión de Moldavia a la UE. Moldavia es una de las repúblicas más avanzadas en este proceso, pero lo llamativo es que la guerra en Ucrania ha acelerado unos procesos de adhesión que hace dos años no estaban en la agenda. Como parte de este nuevo contexto, Moldavia, Georgia y Ucrania han sido incluidas en un pacto de integración.

Respecto al desenlace del conflicto en Ucrania, aún no sabemos si habrá un acuerdo de paz o un alto el fuego que congele la cuestión territorial durante décadas, como ocurrió con las Coreas o Vietnam. Pero lo que parece claro es que la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE está proyectada para 2030. Georgia, en cambio, se ha convertido en la república más rezagada, no por falta de apoyo popular, sino por la deriva prorrusa de su gobierno, liderado por Sueño Georgiano.

El caso de Georgia es incierto. Si observamos lo ocurrido en Ucrania desde la revuelta de Maidán en 2014, vemos cómo un movimiento social fue el detonante de un cambio de rumbo y de una reacción agresiva por parte de Rusia. No sabemos qué dirección tomará Georgia, pero cualquier intento de cambio a través de una revuelta o una nueva "revolución de colores" podría tener un desenlace trágico. Rusia ya tiene una presencia militar consolidada en el país, lo que facilitaría una intervención rápida en caso de inestabilidad.

El actual gobierno georgiano depende del apoyo económico, comercial, financiero y militar del Kremlin, lo que marca una diferencia fundamental con lo ocurrido en Ucrania tras el Euromaidan.

Otro aspecto clave es cómo se gestionará la adhesión de estos tres países a la UE en 2030. Si ingresan con sus actuales conflictos territoriales, la Unión Europea se enfrentará a nuevos desafíos internos. Ya existe el precedente de Chipre y su disputa con Turquía, pero sumar Georgia, Moldavia y Ucrania implicaría integrar territorios con secesionismos activos y una situación económica y de seguridad muy frágil.

En particular, la reconstrucción de Ucrania llevará más de una década, dado el nivel de devastación en algunas regiones. Esta situación plantea un reto tanto para Georgia como para la propia Unión Europea, que deberá lidiar con problemas estructurales, económicos y de seguridad en estos nuevos estados miembros.

Pregunta: Por último, en cuanto a la seguridad, y en relación con el posible desenlace de la guerra en Ucrania, ¿qué pueden esperar aquellas repúblicas ex soviéticas que no tienen intención de aliarse ni de ser controladas por Rusia? Si la guerra termina en los términos que parecen perfilarse, el mensaje que recibe Putin es que intervenir militarmente en un país soberano tiene un coste relativamente bajo. Esto podría abrir la puerta a nuevas acciones, como una intervención total en Georgia, más allá de Abjasia y Osetia del Sur. ¿Qué opciones tienen estos países? ¿En el caso de los bálticos, su pertenencia a la OTAN supone un límite claro?

Respuesta: Sí, pero el escenario sigue siendo preocupante. La comunidad internacional y, en especial, los ciudadanos que han apoyado ciertos populismos en distintos comicios, dentro y fuera de la UE, deberían reflexionar sobre el contexto en el que nos movemos.

Desde su regreso al poder, Trump ha debilitado los lazos transatlánticos que han existido desde la Segunda Guerra Mundial y ha erosionado el respeto por las normas básicas del derecho internacional. Antes hablábamos de "caballos de Troya" en la UE, pero el verdadero caballo de Troya podría estar al otro lado del Atlántico.

Hasta ahora, la respuesta occidental a la invasión rusa ha sido un conjunto de sanciones y ayuda militar a Ucrania. Si esta postura desaparece, como sugieren algunas señales, el futuro de muchos estados europeos quedará en una situación de incertidumbre.

En el caso de Georgia, si Rusia ya ha reconocido como independientes dos territorios bajo su control, ¿por qué no podría avanzar más si el gobierno georgiano, aunque aún no sea un estado títere, es afín a Moscú? Si estallara una revuelta, Rusia podría intervenir rápidamente, como hizo en Kazajistán en 2022.

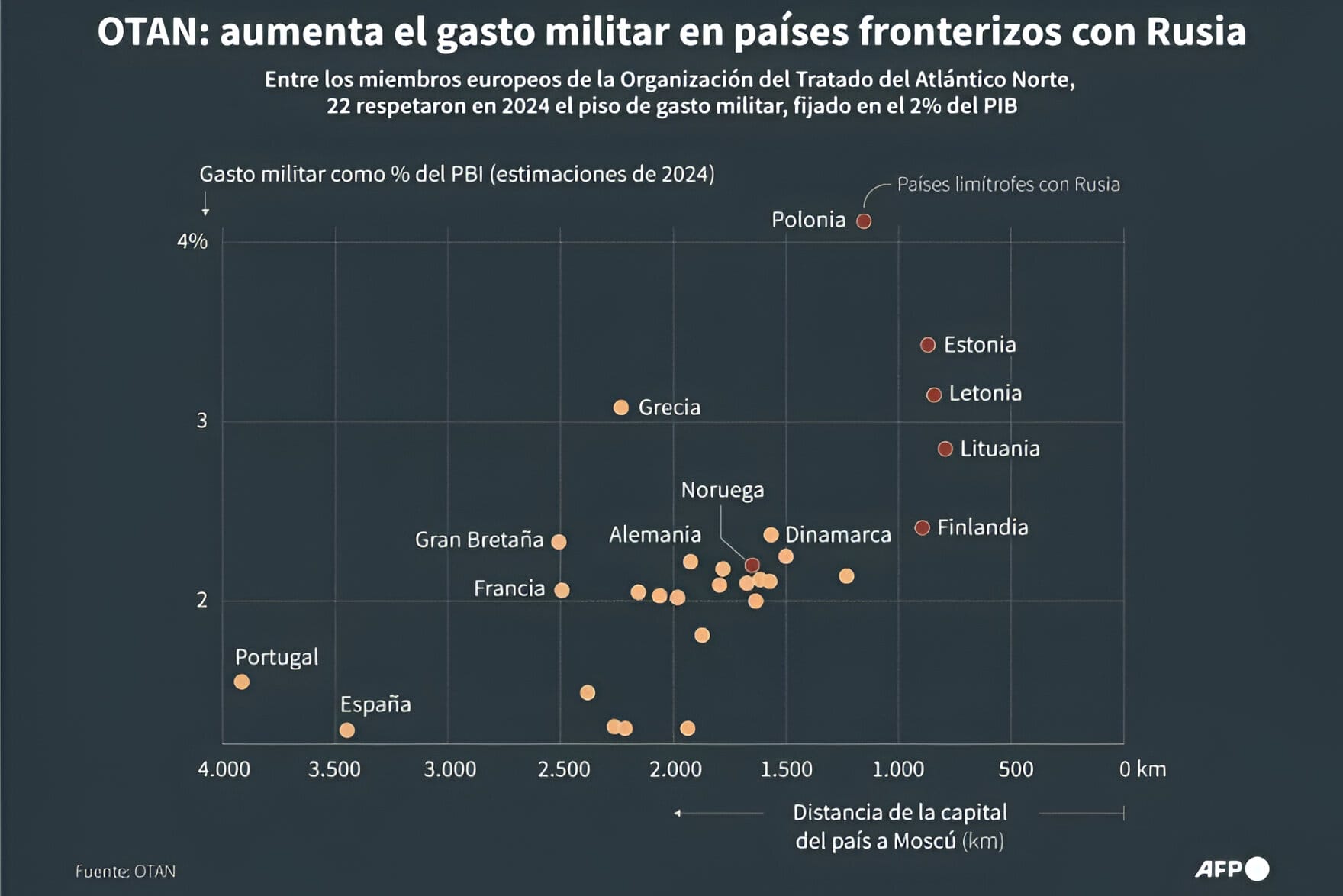

Incluso la seguridad de los países bálticos no está garantizada si la OTAN pierde cohesión. Las declaraciones de Trump sobre aumentar drásticamente el gasto en defensa han generado incertidumbre. Países como España difícilmente podrían alcanzar el 5% del PIB en inversión militar cuando el compromiso inicial era llegar al 2%.

Más allá de una cuestión de presupuesto, esto sugiere una posible desvinculación de EE.UU. de la OTAN. No significa que la alianza vaya a disolverse, pero su interés por la seguridad europea podría reducirse, priorizando otros objetivos en Asia.

Esto deja a Europa en una situación delicada. No tiene un ejército propio y, aunque los debates sobre una comunidad europea de defensa llevan décadas sobre la mesa, no se puede improvisar una solución de la noche a la mañana.

El mensaje que se ha enviado a Putin es que la agresión puede ser rentable. La situación recuerda peligrosamente a la política de apaciguamiento entre las dos guerras mundiales, cuando se cedieron esferas de influencia en un intento de evitar conflictos mayores.

Si Rusia considera que Ucrania le pertenece y que sus acciones son justificadas, se refuerza la narrativa de Trump, que ha llegado a equiparar al agredido con el agresor. Este escenario se asemeja a la distopía descrita en La conjura contra América de Philip Roth, donde el líder de EE.UU. termina siendo más afín al autoritarismo que sus propios enemigos.

Antes de cerrar, quería mencionar brevemente el caso de las elecciones en Rumanía. Hablamos con total claridad y legitimidad sobre la injerencia rusa en los procesos electorales de las repúblicas postsoviéticas, pero luego vemos situaciones como la repetición de elecciones en Rumanía sin evidencias claras que lo justifiquen.

Rumanía es un estado plenamente occidental, miembro de la UE, la OSCE y el Consejo de Europa. Si permitimos dudas sobre la transparencia en nuestros propios procesos, damos munición a quienes critican los valores europeos. No es solo un asunto de derecho interno, porque este tipo de decisiones afectan la credibilidad de la Unión Europea.

Si en un estado miembro de la UE se dan situaciones como esta, reforzamos los argumentos de quienes, como el vicepresidente Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, nos acusan de no compartir los valores de EE.UU. Y en este punto habría que preguntarse qué valores son esos exactamente.

Lo cierto es que, en casos como el de Rumanía, la falta de transparencia deja una sensación incómoda. Es como en el fútbol, cuando se alarga un partido hasta que el marcador favorece a cierto equipo. Si hacemos lo mismo con las elecciones, alterando las reglas según convenga, la UE debería replantearse cómo gestiona la democracia dentro de sus propios estados miembros.